COP 16

Unicef. Cali, Colombia

COP16 · Cali, octubre 2024

Durante tres días en la COP16 en Cali, nos encontramos con niñas, niños y adolescentes que no llegaron con discursos listos ni con respuestas aprendidas. Llegaron con preguntas, con historias de sus barrios, con afectos difíciles de nombrar y con una urgencia latente: la de decir lo que sienten, piensan y viven cuando se enfrentan a la pregunta por el cambio climático.

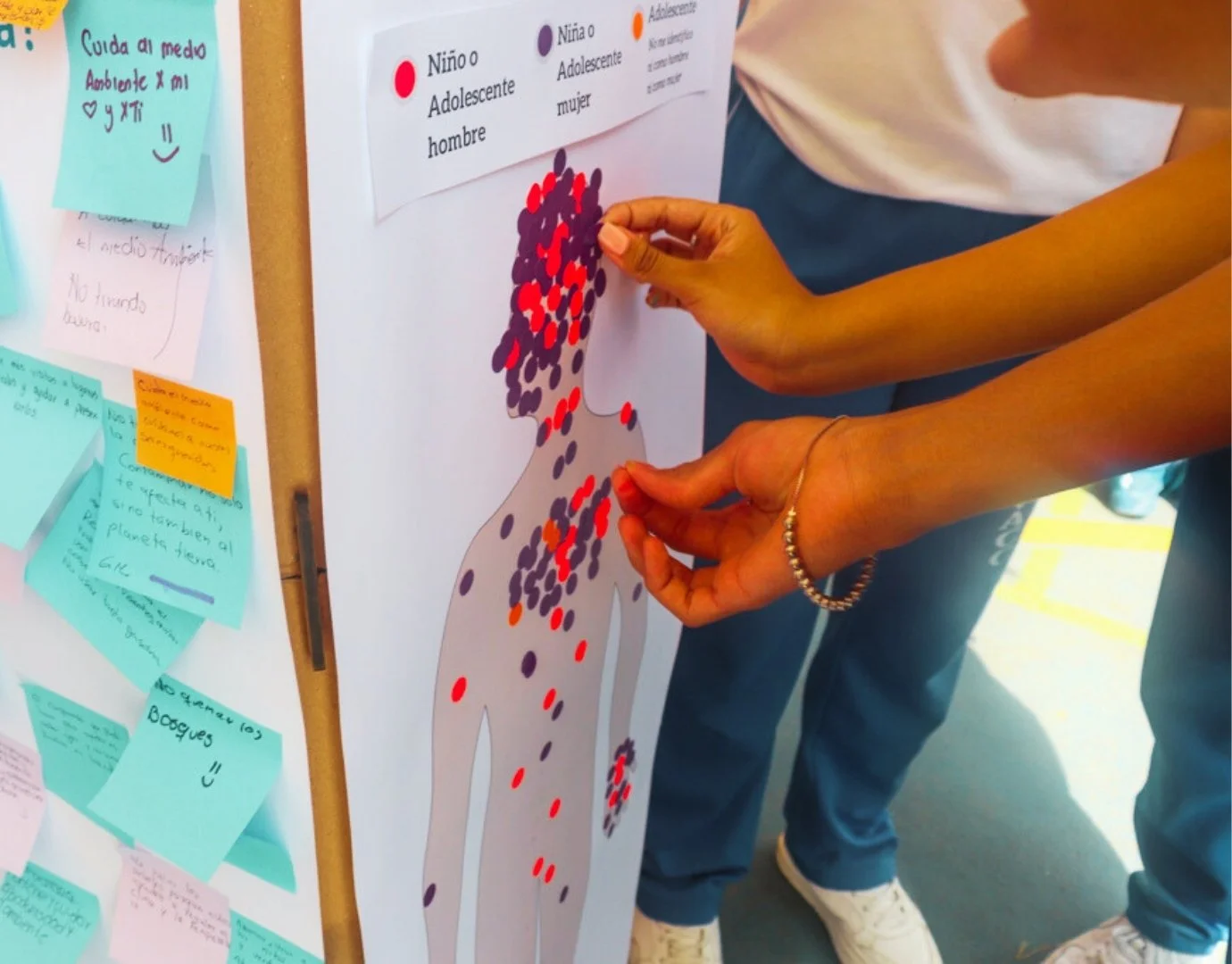

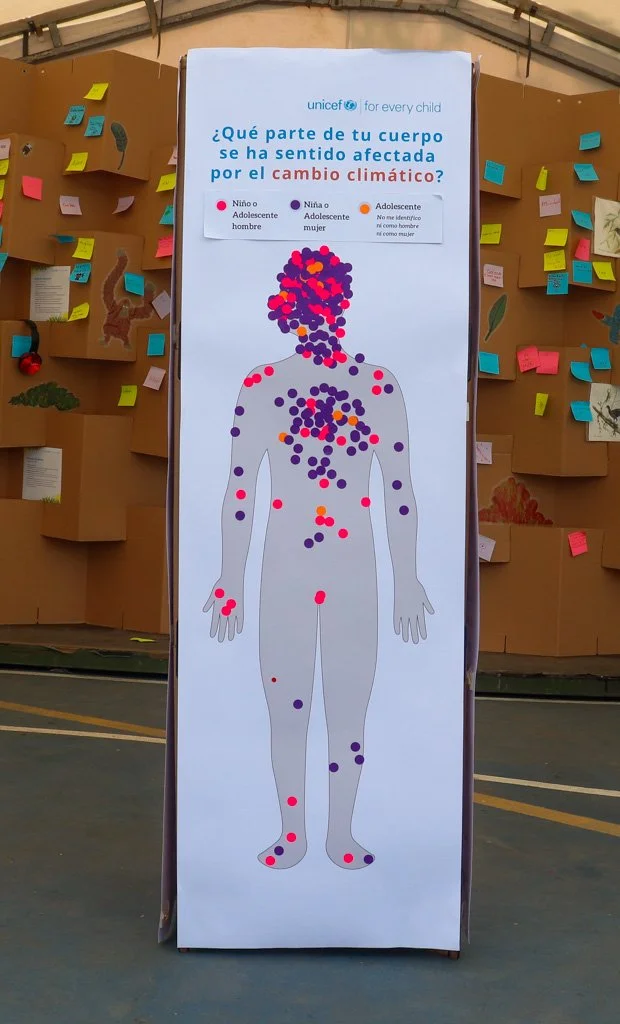

En un primer momento, muchas respuestas repetían lo que escuchamos todo el tiempo: reciclar, sembrar árboles, no botar basura. Pero bastó con cambiar la forma de preguntar para que aparecieran otras voces, más propias, más situadas. Voces que hablan desde cuerpos atravesados por experiencias concretas: el calor que provoca dolor de cabeza, la falta de agua que impide a las niñas ir al colegio durante su periodo menstrual por no tener condiciones dignas, la desaparición paulatina del canto de las aves, la vulnerabilidad de los barrios empobrecidos donde los efectos del cambio climático se sienten con mayor crudeza. Y con ello, una comprensión crítica: que la justicia climática es inseparable de la justicia social.

El diseño de los dispositivos y las preguntas partió de una convicción: para transformar las respuestas, hay que transformar las preguntas. Desde esa premisa, propusimos un espacio de encuentro donde los datos no fueran solo cifras frías, sino materia sensible, abierta a la interpretación, al debate y a la imaginación colectiva. Un espacio donde niñas, niños y adolescentes pudieran pensar con su cuerpo, con su memoria, con sus afectos, sin verse obligados a encajar en las narrativas prefabricadas de la educación ambiental tradicional.

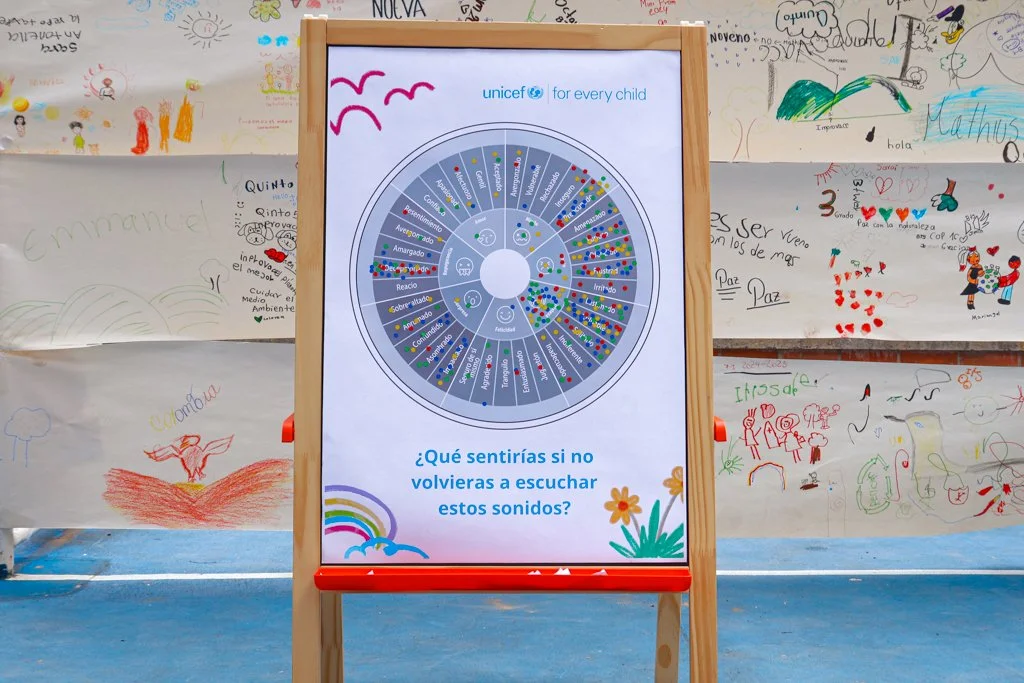

Uno de estos dispositivos fue Paisaje de Datos Sonoros, una instalación que les permitió escuchar cantos de aves que ya no suenan en su ciudad. Algo se movió en ese gesto. Afectos difíciles de traducir en palabras comenzaron a habitar el espacio. Hubo quienes no supieron cómo nombrar lo que sentían, y eso también fue importante. Porque construir un lenguaje común para lo que nos afecta no es inmediato: requiere tiempo, cuidado, escucha. A veces un afecto es una forma de saber. A veces el silencio compartido es la señal de que algo está ocurriendo, de que algo se está comprendiendo de otro modo.

Estas experiencias no son anecdóticas. Son una advertencia y una posibilidad. Nos muestran que no basta con repetirles a las infancias que “cuiden el planeta”. Hay que abrir con ellas y ellos el sentido mismo de ese cuidado. No desde el deber, sino desde el deseo. No desde el miedo, sino desde la imaginación. Lo que está en juego no es solo la transmisión de información, sino la creación de espacios donde puedan pensar lo común, donde sus voces no sean toleradas como un gesto pedagógico condescendiente, sino reconocidas como formas legítimas de producción de saber.

Niñas, niños y adolescentes ya están viendo lo que muchas personas adultas aún niegan. Lo justo no es cargarles con la responsabilidad de reparar un mundo en ruinas, sino invitarles a imaginar otros posibles, reconocer su potencia para producir pensamiento crítico desde su propia experiencia situada, y asegurar que participen de forma activa en las decisiones que afectan su presente y su futuro.