¿Quién/es escribe la historia del trabajo en Colombia?

Esta investigación fue presentada como parte del montaje "¿Quién escribe la historia del trabajo en Colombia?", diseñado para la conferencia Revisiting Design History, organizada por la Universidad de Edimburgo. En ella exploramos el ferrocarril y la Masacre de las Bananeras en Ciénaga, Magdalena, a través de un montaje crítico de imágenes y datos que propone releer la historia del trabajo desde las tensiones y contradicciones que aún persisten en nuestro presente.

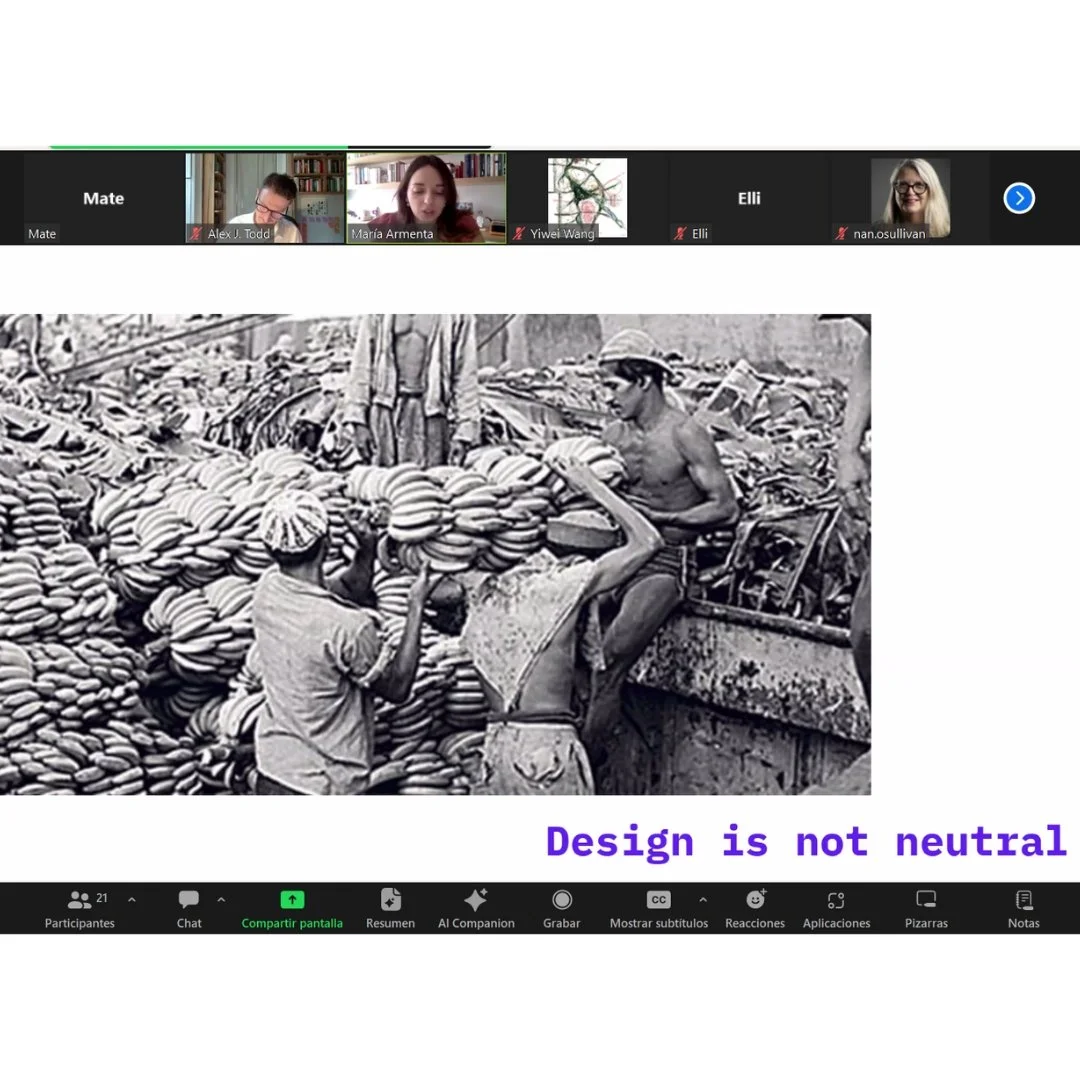

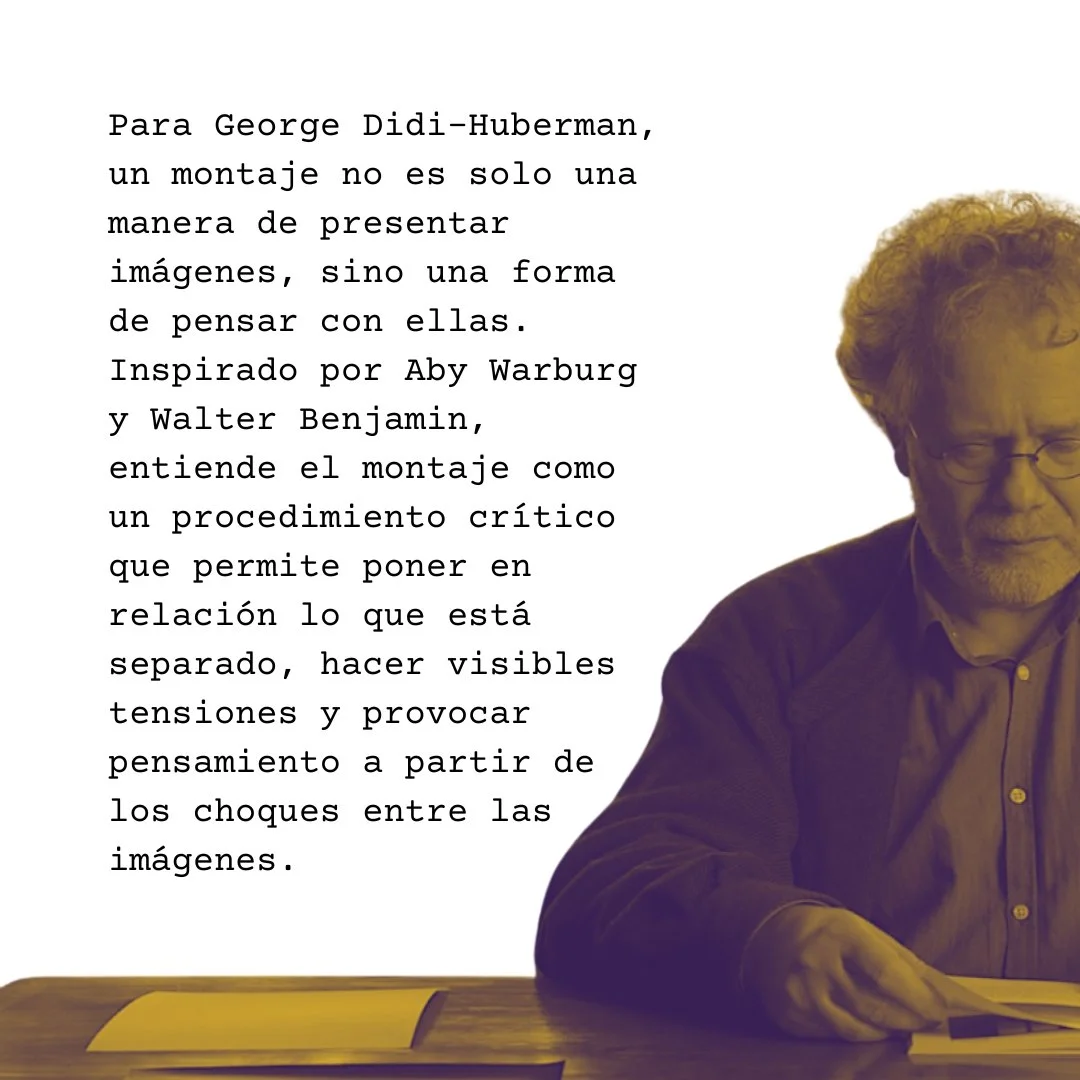

Los datos no son neutros. Tampoco las imágenes. Pero cuando se organizan como montajes, pueden abrir grietas en los discursos oficiales. El historiador y filósofo del arte Georges Didi-Huberman entiende el montaje como un gesto crítico: poner en relación lo que está separado, hacer visibles las tensiones, interrumpir los sentidos comunes. Un montaje no cierra, no explica, no confirma: abre preguntas, revela contradicciones, provoca pensamiento.

Los datos no son neutros. Tampoco las imágenes. Pero cuando se organizan como montajes, pueden abrir grietas en los discursos oficiales. El historiador y filósofo del arte Georges Didi-Huberman entiende el montaje como un gesto crítico: poner en relación lo que está separado, hacer visibles las tensiones, interrumpir los sentidos comunes. Un montaje no cierra, no explica, no confirma: abre preguntas, revela contradicciones, provoca pensamiento.

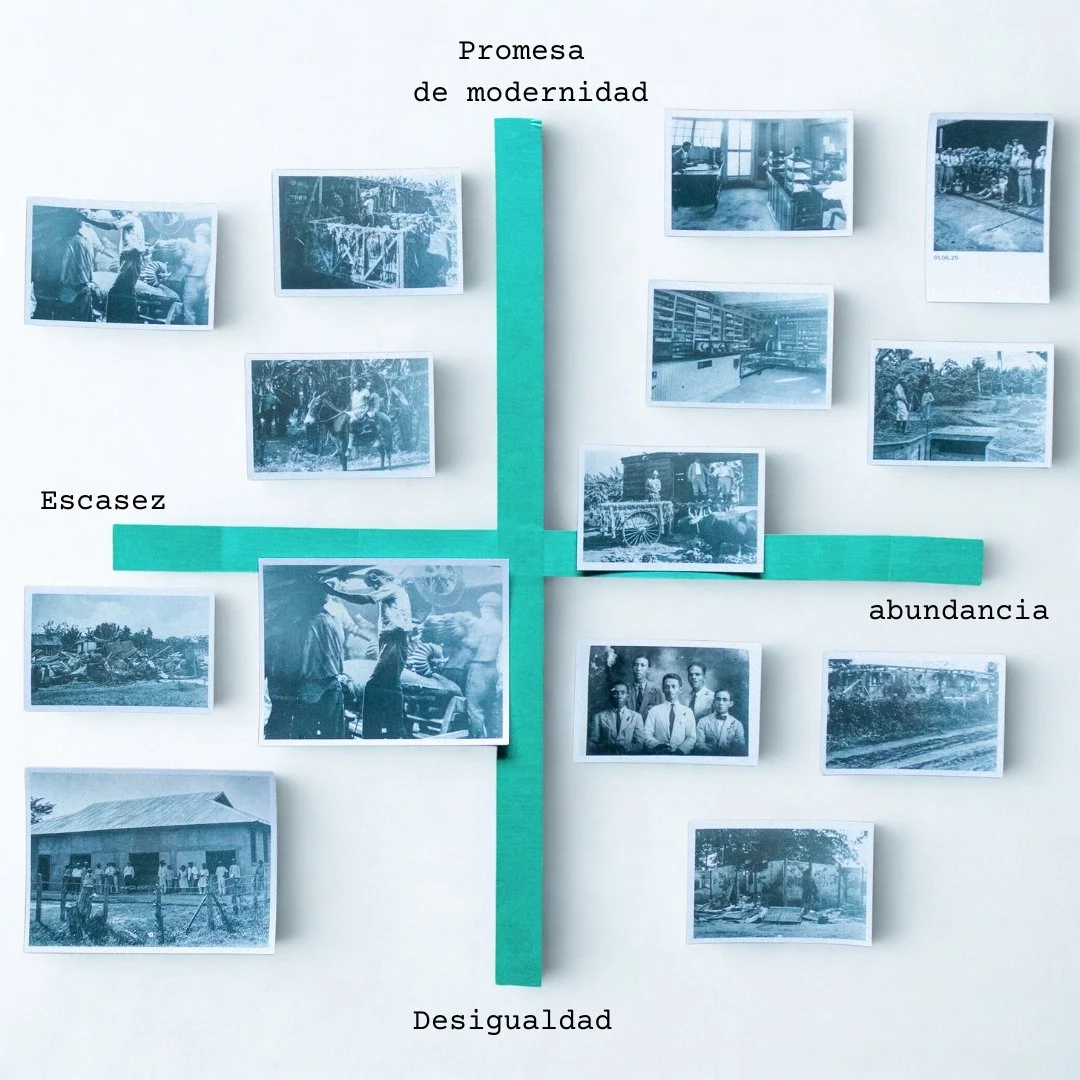

Eso es lo que intentamos con este montaje de datos e imágenes sobre la United Fruit Company: una empresa que, a inicios del siglo XX, prometía modernidad, progreso y abundancia, mientras generaba desigualdad, precariedad y escasez. Los datos, aquí, no se muestran como certezas, sino como fricciones.

Instalado sobre una pared con fotografías recuperadas del archivo, el montaje no organiza las imágenes como una cronología. En lugar de contar una historia cerrada, funciona como un mapa de tensiones visuales. Una escala horizontal distribuye las imágenes entre las promesas de modernización y la desigualdad estructural. Una escala vertical las ordena entre la promesa de abundancia y la escasez vivida por los trabajadores.

Así, los datos se convierten en preguntas.

Porque la historia del trabajo no siempre se cuenta desde quienes la vivieron, sino desde quienes la administraron.

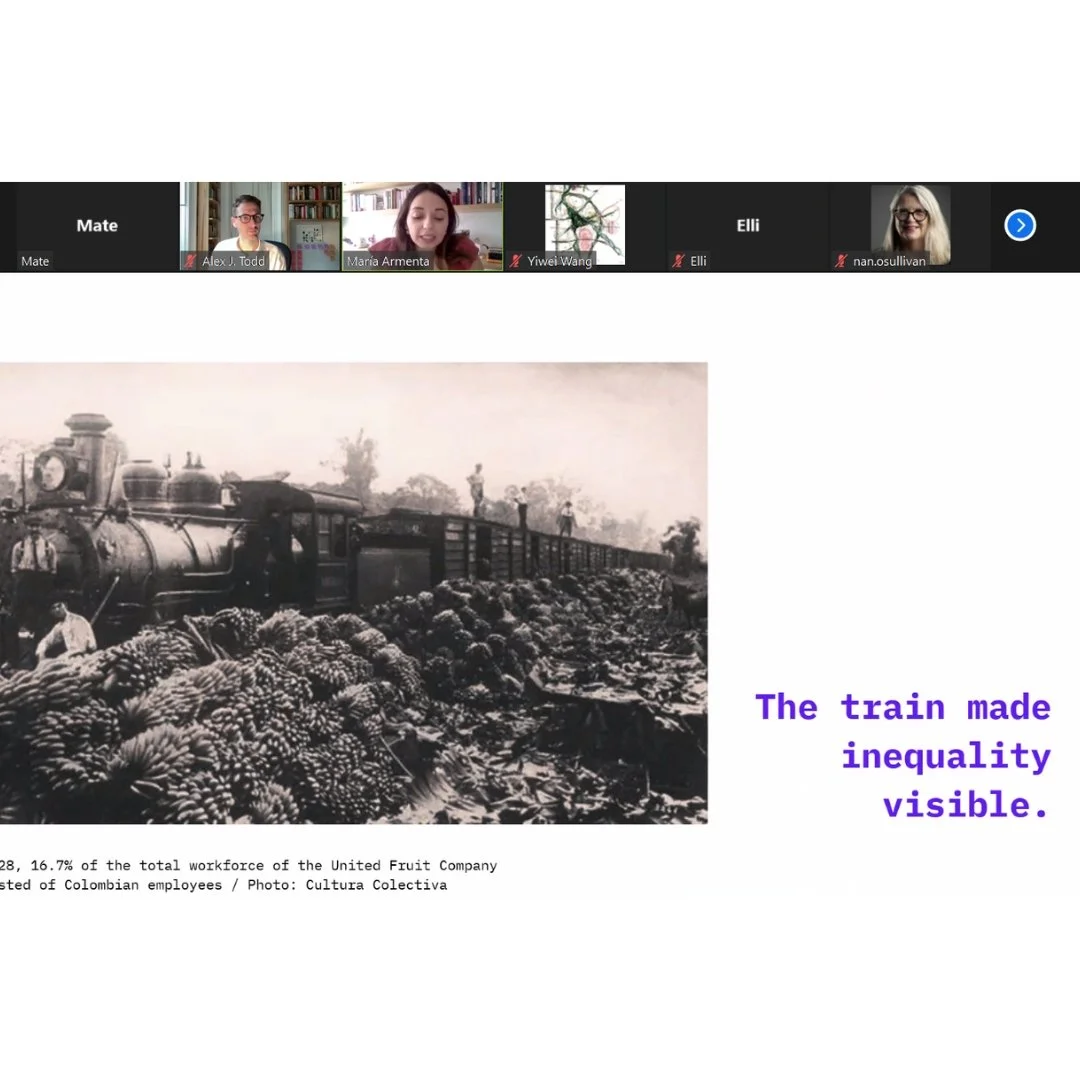

El 6 de diciembre de 1928, cientos de trabajadores fueron asesinados en Ciénaga, Magdalena, por exigir salario digno, descanso dominical y contratos legales. El gobierno colombiano, en complicidad con la United Fruit Company (hoy Chiquita Brands International), respondió con represión. Ese día, el tren no solo transportó mercancías: también llevó la violencia de Estado.

Desde el tren, las plantaciones se ven fértiles, verdes, ordenadas. Pero debajo de ese paisaje hay despojo. La Zona Bananera no fue solo un enclave agrícola: fue un laboratorio de subordinación. Mientras la riqueza viajaba a Boston, aquí se vivía entre enfermedades, vigilancia y silencio.

Hoy, algunos tramos del ferrocarril están oxidados; otros, reciclados para el turismo. Pero cada estación conserva marcas. Y cada riel viejo deja una pregunta abierta:

¿Quién escribe la historia del trabajo en Colombia?

¿Y quién puede reescribirla desde las fisuras, los archivos, las imágenes en fricción?